Texte, et magies du texte…

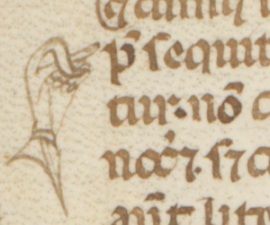

1. En marge, nous trouvons ce qui est hors de la page attestée. En frange. À la périphérie. Blanc du  pourtour. Espace de frontière, où l’on gribouille parfois, où l’on annote — glose. Ce qui n’appartient pas en vrai au texte, ni à l’ouvrage, mais s’ouvre aux notules anarchiques. Ce qui est isolé, épargné par ce mouvement compulsif des yeux, de gauche à droite. Ce qui promet d’autres récits, d’autres aires où s’ébaudiront les mots. Où loge ce qui est réflexions sur, pensées sur.

pourtour. Espace de frontière, où l’on gribouille parfois, où l’on annote — glose. Ce qui n’appartient pas en vrai au texte, ni à l’ouvrage, mais s’ouvre aux notules anarchiques. Ce qui est isolé, épargné par ce mouvement compulsif des yeux, de gauche à droite. Ce qui promet d’autres récits, d’autres aires où s’ébaudiront les mots. Où loge ce qui est réflexions sur, pensées sur.

Périphérie où s’élabore l’impossible à dire ou ce que l’on dira demain.

2. Écrire : se prolonger, donner une extension à sa voix. Espoir de parler au-delà des déserts à tous ces proches sans visage et lointains. Chaque jour rallumer le feu de la solidarité non sectaire, celle qui singulièrement s’évase au-dessous et au-dessus des mots. Tenter de se reconnaître et de reconnaître les autres absents.

3. Comme moyen de création, d’expression, le texte suffit. Il ne suffit pas à la finalité de l’écriture, mais comme outil, il suffit. Déposons nos opinions, nos appétences humanitaires, nos bons sentiments, nos intentions, nos plans, nos drapeaux, nos engagements à la porte de l’officine : le texte ira cueillir tout ça, de par son propre dynamisme — il ira chercher mieux que tout ça, tout ça en mieux.

4. La question la plus fréquente lors de rencontres où l’on a velléité d’écriture : Parfois j’ai de bonnes idées. Il me semble détenir les matériaux pour écrire de grandes choses, de sacrées bonnes histoires… Tout est là, dans ma tête ! Je m’assois, ouvre l’ordi, puis plus rien. Rien ne se passe. Le vide ! Pourquoi ? Et voilà, c’est le problème : la richesse. On se présente embourbé de préjugés, de désirs et d’opinions – même les mieux fondées. On est trop riche. L’espace n’appartient plus au texte, il ne peut respirer. Il étouffe mort-né. Qu’on le laisse vivre, le texte ! Il en sait plus que soi.

(Chants d’août, Éd. Triptyque)

Notice biographique

Auteur prolifique, d’une forte originalité thématique et formelle, Alain Gagnon, ce marginal de nos lettres, a  publié, à l’hiver 2011, Le bal des dieux, son trente-septième ouvrage. À deux reprises, il a remporté le Prix fiction-roman du Salon du Livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit en 1996 et en 1998, pour ses romans Sud et Thomas K. Il a également remporté, à quatre reprises, le Prix poésie du même Salon : en 2004, pour son recueil de poèmes Ces oiseaux de mémoire, en 2006, pour L’espace de la musique, en 2009, pour Les versets du pluriel et en 2012 pour Chants d’août. En 2011, il avait obtenu le Prix intérêt général pour son essai Propos pour Jacob. Il a été le président fondateur de l’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie (APES-CN) et responsable du projet des collectifs Un Lac, un Fjord, 1, 2 et 3. Il déteste la rectitude politique et croit que la seule littérature valable est celle qui bouscule, dérange, modifie les paysages intérieurs – à la fois du créateur et des lecteurs. De novembre 2008 à décembre 2009, il a joué le rôle d’éditeur associé et de directeur littéraire aux Éditions de la Grenouille bleue, une nouvelle maison liée aux Éditions du CRAM, qui se consacrait à la littérature québécoise. Il continue de créer et gère présentement un blogue qui est devenu un véritable magazine littéraire : Le Chat Qui Louche.

publié, à l’hiver 2011, Le bal des dieux, son trente-septième ouvrage. À deux reprises, il a remporté le Prix fiction-roman du Salon du Livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit en 1996 et en 1998, pour ses romans Sud et Thomas K. Il a également remporté, à quatre reprises, le Prix poésie du même Salon : en 2004, pour son recueil de poèmes Ces oiseaux de mémoire, en 2006, pour L’espace de la musique, en 2009, pour Les versets du pluriel et en 2012 pour Chants d’août. En 2011, il avait obtenu le Prix intérêt général pour son essai Propos pour Jacob. Il a été le président fondateur de l’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie (APES-CN) et responsable du projet des collectifs Un Lac, un Fjord, 1, 2 et 3. Il déteste la rectitude politique et croit que la seule littérature valable est celle qui bouscule, dérange, modifie les paysages intérieurs – à la fois du créateur et des lecteurs. De novembre 2008 à décembre 2009, il a joué le rôle d’éditeur associé et de directeur littéraire aux Éditions de la Grenouille bleue, une nouvelle maison liée aux Éditions du CRAM, qui se consacrait à la littérature québécoise. Il continue de créer et gère présentement un blogue qui est devenu un véritable magazine littéraire : Le Chat Qui Louche.

Publié par Alain Gagnon

Publié par Alain Gagnon

pourraient guérir une affection ; toutefois, l’état général du patient fait qu’il en mourrait. On s’abstient alors de les administrer. On attend que l’organisme soit en meilleure condition ou on offre un médicament de rechange.

pourraient guérir une affection ; toutefois, l’état général du patient fait qu’il en mourrait. On s’abstient alors de les administrer. On attend que l’organisme soit en meilleure condition ou on offre un médicament de rechange. graines diverses, et de tournesol, quelques arachides quotidiennes.

graines diverses, et de tournesol, quelques arachides quotidiennes.